A. W. PRICE, On the so-called Logic of Practical Inference. In: O’HEAR, Anthony. Modern Moral Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Sobre a chamada Lógica da Inferência Prática

I

Diferentes questões geram diferentes formas de raciocínio prático. Um “O que devo fazer?” contextualmente irrestrito é muito amplo para focalizar uma reflexão. Com mais determinação, um agente pode perguntar: ‘Devo fazer X, ou Y?’ Para responder a isso, ele pode precisar pesar as coisas – como se encaixa na derivação de ‘deliberação’ de libra (latim para ‘escalas’). Por mais onipresente e indispensável que seja, menciono-o apenas para saudá-lo de passagem.*1

Ou ele pode perguntar como alcançar um fim proposto: se seu fim é fazer X, ele pode perguntar ‘Como devo fazer X?’ Ou ele pode perguntar como aplicar uma regra universal ou uma máxima particular.*2

Aristóteles deu exemplos em De Motu Animalium (7.701a7 ss.), cuja redação eu me adapto livremente aos meus propósitos:

A1: Todas as razões para um meio necessário para atingir um fim:

– Eu vou fazer um manto.

– Para fazer um manto devo fazer A.

– Então, farei A.

A2: razões para um meio suficiente para alcançar um fim:

– Eu vou fazer algo bom.

– Uma casa é algo bom.

– Então, eu vou fazer uma casa.

B1: aplica uma regra universal:

– Todo homem deve andar.

– Eu sou homem.

– Então, devo caminhar.

B2: aplica uma condicional que fala de um determinado agente em um certo tempo:

– Agora vou fazer uma capa se precisar de uma.

– Eu preciso de um manto.

– Então, agora vou fazer um manto.

1* Aqui sigo o mau exemplo de Aristóteles: ele observa que a etimologia de 'escolha' (prohoiresis) indica que seu objeto é 'selecionado de preferência a outras coisas' (pro heterón haireton; Ética a Nicômaco, 3.2.1112a16-17), mas então concentra sua atenção, quase exclusivamente (embora observe 3.3.1112b16-17 ), dos meios aos fins. 2* Deixei de lado raciocínios como 'Prometi fazer X; então eu vou fazer X. Em pelo menos do jeito que está, ninguém poderia supor que isso seja logicamente válido. É pré- envia uma razão pela qual o falante pretende fazer X.

119

A paráfrase de ‘Todo homem deve andar’ pode revelar a afinidade de B1 com B2: ‘Para todo x, se x é um homem, x deve andar’. Ambos, portanto, envolvem o raciocínio de uma intenção ou requisito hipotético para um categórico.

Desejo contrastar duas estratégias para explicar tais inferências práticas.

Uma baseia-se informalmente na tese de Anselm Müller de que o raciocínio prático é caracterizado por uma teleologia inerente: é um tipo de pensamento que ajuda a atingir um determinado objetivo ou a cumprir um determinado requisito. É da natureza desse pensamento que, como diz Müller, “raciocinar de maneira prática é considerar quais ações podem promover o propósito de alguém, visando realizar esse fim por meio dessas ações”, de tal forma que o conteúdo dos pensamentos já estão a serviço do fim.*3

O próprio pensamento é do tipo que visa algum fim praticável, tanto sob a descrição geral ‘deliberar sobre como fazer X’ (digamos), quanto na forma específica que acaba assumindo.*4

3*How Theoretical is Practical Reason?", em C. Diamond e J. Teichman (eds) Intention and Intentionality: Essays in Honor of G. E. M. Anscombe (Brighton: Harvester Press, 1979), 91-108; 98-9; cf. «Der dreifache Ziel-Bezug des praktischen Denkens», in J.-E. Pleines (ed.), Teleologie: ein philosophisches Problem in Geschichte und Gegenwart (Würzburg: Königshausen & Neumann, 1994), 163-82; 169. Em um aspecto, a segunda parte pode ser mais judiciosa do que a primeira: podemos concordar que o pensamento deve esperar ter sucesso com base em seu conteúdo, sem ser persuadido de que a teleologia de um pensamento prático é "interna ao seu próprio conteúdo', de modo que 'a distinção entre o conteúdo e o emprego de um pensamento é apenas de validade limitada'; 'Quão teórica é a razão prática?', 99. 4*No entanto, em sua forma específica, a deliberação só pode instanciar o que Müller analisa como "intencionalidade irracional". Pois seria incoerente raciocinar da seguinte forma sobre a forma que a deliberação deve assumir: 'Farei X; uma (ou a) maneira de descobrir como fazer isso é refletir que minha intenção de fazer X será melhor realizada fazendo Y; então deixe-me refletir que minha intenção de fazer X será melhor realizada fazendo Y.' Como comenta Müller, 'Este é um problema quando a reflexão de primeira ordem é representada por uma concepção de seu próprio conteúdo'; 'Mental Teleology', Proceedings of the Aristotelian Society 92 (1991/2), 161-83; 166. Ainda peculiar seria esta inferência: 'Farei X; uma (ou a) maneira de fazer isso é formar uma intenção de fazer Y; portanto, formarei uma intenção de fazer Y. As intenções são transparentes para seus objetos, e isso só pode ser lido como uma distorção do familiar 'farei X; uma (ou a) maneira de fazer isso é fazer Y; então, eu farei Y.'

120

Se tudo correr bem, formar novas intenções ajudará a fazer X, e realizá-las será uma forma ou meio de fazer X; estruturas paralelas de intenção e ação intencional se relacionarão com o mesmo propósito prático.

No exemplo de G. E. M. Anscombe de uma sequência de descrições de atos, (a) mover o braço para cima e para baixo, (b) bombear, (c) reabastecer o abastecimento de água da casa e (d) envenenar os residentes*5, podemos traçar – se as intenções foram formadas por inferência prática – duas séries paralelas de atos e intenções:

o homem que deliberadamente faz (a) para fazer (b), para fazer (c), para fazer (d) então já terá raciocinado inversamente ‘eu quero fazer (d); então, farei (c); então, farei (b); então, eu farei (a).’ Aqui cada um de (a), (b) e (c) vem primeiro para ser pretendido, e depois para ser decretado, por causa de (d).

O germe da ideia está presente em Aristóteles: “O próprio pensamento não move nada, mas aquilo que é por causa de algo e prático” (Ética a Nicômaco, 6.2.1139a35-6; cf. De Anima, 3.10.433a13-15).

O que distingue o pensamento prático é que qualquer trecho dele tem a função de servir ao próprio fim – variando de ocasião para ocasião – para o qual ele está tentando identificar meios eficazes e praticáveis.

Como Müller o concebe, tal pensamento é essencialmente em primeira pessoa. No entanto, nossas intuições sobre isso podem muito bem ser comparadas por intuições sobre a aplicabilidade, que é igualmente na terceira pessoa, de frases como ‘é melhor’ ou mesmo ‘deveria’.

Não precisamos debater nenhuma prioridade relativa entre raciocínio prático de primeira pessoa levando a ‘eu irei…’, e raciocínio de terceira pessoa concluindo ‘é melhor que ele… Contra qualquer redução do primeiro ao segundo seria a concebibilidade de uma comunidade de agentes que raciocinam praticamente em seu próprio nome, mas faltou o jogo de linguagem de avaliar suas próprias opções e as dos outros, aplicando conceitos como ‘é melhor’.

Como isso se relaciona com a inferência? Simon Blackburn oferece uma ampla interpretação do termo:

“O processo de passar da aceitação (possivelmente provisória) de algumas proposições para a aceitação de outras*6. Aqui, isso pode exigir uma extensão além da aceitação de proposições (verdadeiras ou falsas); mas, por outro lado, sua imprecisão nos convém bem, e a utilização não qualificada de ‘inferência’ neste artigo não terão conotação mais forte.

Uma noção mais restrita é a dedução, que Blackburn glosa da seguinte forma: ‘Um processo de raciocínio no qual uma conclusão é extraída de um conjunto de premissas. Geralmente confinado a casos em que a conclusão deve decorrer das premissas, ou seja, a inferência é logicamente válida.*7

5* Intenção, 2ª ed. (Oxford: Basil Blackwell, 1963), §23. 6* The Oxford Dictionary of Philosophy (Oxford & New York: Oxford University Press, 1994), ad 'inference'.. 'Ibid., ad 'deduction'.

121

Claro, o pensamento teorético que tem sentido não se contenta simplesmente em traçar relações de implicação. O bom pensamento teórico – pensamento que consegue fazer inferências relevantes, ou alcançar generalizações úteis, ou fornecer explicações, ou induzir descobertas – não é distinguido por regras de validade lógica.

Nossa questão é se existem quaisquer regras de inferência válida que sejam especiais para a inferência prática e forneçam um (se não o) critério de seu sucesso.

Pois uma estratégia diferente pode tentar complementar as reflexões teleológicas de Müller definindo regras distintas de inferência que levam de premissas contendo pelo menos uma premissa inerentemente prática a uma diretiva de conclusão de ação. Isso também remonta a Aristóteles (NE 7.3.1147a24-31):

Uma opinião é universal, enquanto a outra diz respeito a particulares. Sempre que uma única opinião resulta delas, a conclusão deve, em um caso, ser afirmada pela alma, mas em casos práticos imediatamente promulgada; por exemplo, se tudo que é doce deve ser provado, e isso é doce (que é uma das premissas particulares), o homem que é capaz e não impedido deve ao mesmo tempo também efetuá-lo. (NE 7.3.1147a24-31)

Em nosso tempo, pensamos em R. M. Hare, P. T. Geach e Anthony Kenny. Eles esperavam identificar uma lógica prática, de imperativos ou decretos, paralela ou contrastante com a conhecida lógica alética que nos leva de proposições a proposições de maneiras que preservam a verdade. A racionalidade prática torna-se uma forma de racionalidade lógica com suas próprias regras de inferência.

Podemos chamar a primeira estratégia de pragmática, a segunda de logicista. Eu defenderei primeiro sobre o segundo.

Ligada a uma escolha entre as estratégias pragmática e logicista está uma escolha entre diferentes maneiras de construir expressões de intenção.

O inglês permite uma distinção entre ‘I will do X’ (‘eu farei X’), expressando uma intenção, e ‘I shall do X’ (‘eu farei X’), fazendo uma predição.*8 Um contraste está no ônus da correspondência: como Anscombe colocou, se há uma incompatibilidade entre o que eu digo e o que acontece que constitui um erro, então, em um caso, é a predição que está errada, enquanto no outro é a ação.*9

8* No entanto, a distinção entre 'deve' e 'vontade' é invertida em perguntas (para que eu faça Y responde 'Como devo fazer X?'), na segunda e terceira pessoas (para que 'Você deve fazer X ' é um comando ou expressão de intenção, 'Você fará X' geralmente uma previsão), e em inglês americano. Portanto, é apenas uma tendência, não uma regra. 9* Intenção, 56.

122

Isso pode sugerir que as expressões de intenção se classificam mais com comandos cumpridos ou não cumpridos do que com declarações verdadeiras ou falsas. Kenny propôs um gênero de decretos dos quais comandos e expressões de intenção são espécies.

Os comandos pertencem às solicitações dentro da espécie de diretivas: ‘Uma diretiva é um decreto proferido a um agente: dá ao agente a entender que ele deve realizar o decreto.*10

Expressões de intenção podem ser interpretadas como diretivas para si mesmo; ou então podem formar uma espécie distinta, como os optativos (expressando desejos). Comum a todos os decretos continua sendo um ônus distinto de correspondência.

Alternativamente, a observação de Anscombe (que é sobre onde localizar os erros) pode deixar em aberto que mesmo as expressões de intenção são afirmações de um tipo e são falsificadas se a ação falhar. Uma indicação disso é a tradução em ratio obliqua (razão oblíqua). Se alguém me disser ‘I Will do X’ (‘Farei X’), posso denunciá-lo dizendo que fará X, o que registra uma afirmação sem especificar se foi uma previsão ou uma expressão de intenção. Podemos explicar isso?

J. David Velleman tem esta proposta: ‘Minha escolha torna verdadeiro que irei agir, ao representar como verdade que vou agir. Portanto, tem a mesma direção-de-ajuste que a crença. Ele distingue a direção-de-ajuste, que expressões de intenção compartilham com asserções, da direção-de-orientação, que elas compartilham com expressões de desejo:

‘A direção-de-orientação de uma atitude consiste em se a atitude causa ou é causada pelo que ela representa’; o erro é então supor ‘que uma direção-de-ajuste cognitiva acarreta uma direção-de-orientação passiva; e, inversamente, que apenas estados com uma direção-de-ajuste conativa podem ser ativos ou práticos’; em vez disso, “A decisão de fazer algo tem a direção-de-ajuste cognitiva e o objetivo associado de ser verdadeiro, apesar de ter uma direção-de-orientação prática”. Ele propõe que as intenções são predições de um tipo que causam sua própria realização.

Podemos chamar a visão de Kenny de expressões de intenção conativa de constativa de Velleman. Na interpretação constativa, A1, vista como uma parte da inferência lógica, é diretamente dedutiva; pois todas as suas proposições constituintes são passíveis de verdade e falsidade, e logicamente suas premissas não podem ser verdadeiras, mas sua conclusão falsa. Isso pode se adequar à estratégia logicista? Na verdade, não. A1 torna-se então uma instância do seguinte esquema dedutivo (chame-o de C1):

10* Will, Freedom and Power (Oxford, Basil Blackwell, 1975), 39. 11* The Possibility of Practical Reason (Oxford: Clarendon Press, 2000), 25.

123

– Eu vou fazer X.

– Quem faz X também (de fato) faz Y.

– Então, vou fazer Y.

Tome esta instância (chame-a de C2):

– Eu vou ficar bêbado.

– Quem fica bêbado fica de ressaca.

– Então, eu vou ter uma ressaca.

Em seguida, considere a inferência ‘mista’ equivalente, com a primeira premissa e a conclusão substituídas por expressões de intenção (chame-a de C3):

– vou ficar bêbada.

– Quem fica bêbado fica de ressaca.

– Então, eu vou ter uma ressaca.

Isso é totalmente não intuitivo como uma inferência prática: em uma inferência prática de um fim, a conclusão se refere a meios, não a consequências.

O exemplo ilustra que uma predição de que p pode acarretar uma predição de que g, e ambos p e q podem ser objetos de intenção; e ainda uma expressão de intenção que p pode não implicar qualquer expressão de intenção que q. Pois os efeitos colaterais previstos da realização das intenções de alguém não são pretendidos, mesmo que sejam bem-vindos.*12

Portanto, se o logicista espera captar a praticidade que A1 possui (como Aristóteles pretendia) e C3 carece, ele precisa ler A1 como uma instância não de C1, mas do seguinte esquema:

- Da. vou fazer x. - Db. Um meio necessário para fazer X é fazer Y. - Dc. Então, eu farei Y.

Os conativistas devem sustentar que Da acarreta Dc apenas via Db, enquanto, se os interpretarmos constativamente, Da acarreta Dc via não apenas Db, mas também o mais geral ‘Uma condição necessária de fazer X é fazer Y’ (chame isso de Db*).

Ilustrei a diferença entre Db e Db* com um exemplo em que fazer Y é um corolário inevitável de fazer X, e não um meio para isso. Outros exemplos são de pré-condições necessárias. A. N. Prior chamou a atenção para este caso: que o FB.I. chefe

12* O ponto é bem feito, e neste contexto, por Candace Vogler, 'Anscombe on Practical Inference', em E. Millgram (ed.), Variedades de Raciocínio prático (Cambridge Mass.: MIT Press, 2001), 437-64; 460.

124

Outros exemplos são de pré-condições necessárias. A. N. Prior chamou a atenção para este caso: que o F.B.I. chefe quer (fazer com que ele) pegar um comunista não implica que ele quer fazer com que haja um comunista (o que ele já está tomando como verdade); pois produzir aquele p não é produzir tudo o que p acarreta.” Na leitura constativa, a seguinte dedução é válida:

– Eu vou pegar um comunista.

– Só pego comunista se houver comunista.

– Então, existe um comunista.

Aqui, por mais que se leia a primeira premissa, é impossível ler a conclusão como uma expressão de intenção. Daí isso não pode ser uma inferência prática.

O exemplo de Prior é salutar e seu argumento pode ser estendido. Diante disso, é plausível supor que, se pretendo fazer X e estou ciente de que fazer Y é essencial para fazer X, então já pretendo fazer Y. Mas suponha que fazer X seja morrer nobremente e fazer Y é morrer. Posso pretender morrer nobremente sem pretender morrer – pois a morte não é pretendida por aqueles para quem ela é claramente inevitável. (Talvez Cristo seja a única pessoa que já teve a intenção de morrer.) Um homem que pretende fazer X, para o qual fazer Y é essencial, pode também pretender fazer Y; mas se é assim vai variar de acordo com o conteúdo e o contexto.

II

Vamos agora começar a avaliar as perspectivas das estratégias rivais retornando a A1 e A2.

Dado (digamos) que um agente pretende fazer X, ele pode se perguntar: ‘Como devo fazer X?’ Assim, Aristóteles escreve sobre aqueles que deliberam (por exemplo, médico, orador, estadista):

‘Depois de definir o fim, eles consideram como e por que meios devem ser alcançados’ (NE 3.3.1112b15-16).

E Hare comenta da mesma forma:

‘Sempre que nos dizem para fazer alguma coisa, ou sempre que formamos a intenção de fazer algo, surge a questão de como fazer isso, a menos que (como no caso de comandos ou intenções muito simples) o resposta é tão óbvia que a pergunta não precisa ser feita.”

13* Objects of Thought (Oxford: Clarendon Press, 1971), 138. 14* Practical Inferences", em seu Practical Inferences (Londres: Macmillan, 1971), 59-73; 59.

125

A forma menos problemática, mas nem sempre praticável, de raciocinar para uma resposta tem esta forma, que combina A1 e A2 no raciocínio para um meio necessário e suficiente :

– vou fazer x.

– O meio (ou forma de) fazer X é fazer Y.

– Então, vou fazer Y.*15

No entanto, é frequente que o agente esteja apenas pronto ou capaz de raciocinar para uma condição necessária de fazer X (que pode estar por trás de Al), ou que fazer Y seja apenas uma entre várias maneiras possíveis de fazer X (como em A2 ). Fica então obscuro como aplicar a máxima de que querer o fim é querer os meios.

Duas lógicas alternativas foram propostas, a lógica da satisfação e lógica da satisfatoriedade. Os princípios contrastantes destes são claramente estabelecidos, em aplicação a inferências com uma única premissa, em algumas páginas em Hare que agora devo adaptar a decretos.*16 Uma vez que a qualquer decreto corresponde uma afirmação no sentido de que o decreto será satisfeito, pode-se raciocinar de acordo com a lógica constativa comum a partir da premissa que o efeito que um certo decreto será satisfeito para a conclusão que um certo outro decreto será satisfeito. (É considerado irrelevante para a lógica se decreto é realmente entretido ou expresso.)

Por exemplo, a partir da premissa de que ‘decreto (eu faço X e Y)’ será satisfeito, podemos inferir a conclusão de que ‘decreto (eu faço X)’ será satisfeito, uma vez que esta inferência meramente coloca de outra forma a inferência de ‘eu vou fazer X e Y’ para ‘eu vou fazer X.’ Da mesma forma, o que pode parecer mais paradoxal, pode-se raciocinar de ‘decreto (eu faço X)’ para ‘decreto (eu faço X ou Y)*17.

Nessa lógica, ‘satisfação’ é um valor que é preservado da mesma forma que a verdade é preservada nas inferências constativas comuns. Tanto para a lógica da satisfação. Em contraste, na lógica da satisfatoriedade o valor preservado (o análogo da verdade na lógica comum) é a satisfatoriedade relativa a um determinado conjunto de valores ou propósitos. Essa lógica tem regras determinadas que são a imagem espelhada da regra da lógica constativa ordinária (e, portanto, também da lógica da satisfação).

Por exemplo, como há uma inferência válida de ‘Você vai fazer X e Y’ para ‘Você vai fazer X’, há uma inferência válida na lógica da satisfatoriedade do ‘decreto (eu faço X)’ para ‘decreto (eu faço X e Y) – embora isso pareça paradoxal.

15* As inferências práticas que compartilham a forma de B2 parecem igualmente seguras: dado que p, fazer X se p é fazer X. Pode, é claro, ser mais sensato recuar da conclusão do que aceitar a primeira premissa. Suponha que isso fosse, 'Destruiremos suas cidades se você tentar destruir as nossas." 16* Practical Inferences", 62-4. Muito parecido, sobre decretos, é Kenny, Will, Liberdade e Poder, 81-2. 17* Observe que a forma das palavras 'eu faço X ou Y' descreve a realização não de um ato disjuntivo (não existe tal coisa), mas de um de um par de atos.

126

Não está claro como a lógica deve ser aplicada a inferências com premissas múltiplas, talvez em modos mistos.” E já vimos que aí não podemos permitir inferências práticas que simplesmente reflitam ou invertam as indicativas. Como, por exemplo, a lógica da satisfação escapa de licenciar uma inferência de ‘decreto (há um comunista e eu o pego)’ para ‘decreto (existe um comunista)’? Pois a inferência indicativa correspondente é certamente válida. Portanto, já é uma objeção a ambas as lógicas que seu papel deva ser estritamente circunscrito. Podemos compará-los como propondo modelos alternativos para inferir um decreto de outro, dada a declaração de um meio necessário ou suficiente para sua satisfação.

Assim, uma inferência de ‘decreto (eu faço X)’ para ‘decreto (eu faço Y)’ é licenciada pela lógica da satisfação dentro do escopo de uma suposição ‘Fazer Y é um meio necessário para fazer X’, mas pela lógica da satisfatoriedade dentro do escopo de uma suposição ‘Fazer Y é um meio suficiente para fazer X.

Inicialmente, não discutirei nenhuma das duas lógicas diretamente. Em vez disso, considerarei os problemas que surgem em qualquer caso, primeiro com o raciocínio prático como meio necessário, depois com o raciocínio prático como meio suficiente.

Suponha que você me diga ‘Faça X e Y’: você também me disse para fazer X? Quando ainda não é dado que vou fazer X, parte do que você me diz para fazer, ao me dizer para fazer X e Y, é de fato fazer X. Dizer-me ‘Faça X e Y – mas não’ fazer X’ seria contradizer a si mesmo. E posso raciocinar que não posso obedecer ao seu comando sem fazer X. No entanto, para avaliar a influência disso na teleologia da inferência prática, temos que passar para a primeira pessoa: é sempre adequado passar de ‘eu farei X e Y’ para ‘eu farei X’, quando ambos expressam intenção, por raciocínio prático? Pode não ser, porque fazer X pode ser um aspecto inintencional de fazer X e Y intencionalmente. (Fazer X e Y pode estar me causando uma ressaca por ficar bêbado.) No entanto, se fazer X e fazer Y são igualmente focal dentro da minha intenção de fazer X e Y, então parte do que pretendo, quando pretendo X e Y, é de fato fazer X. E, pelo menos na construção constativa, não pode haver objeção a uma inferência de ‘Farei X e Y’ para ‘Farei X’ que meramente descompacta, ou desfaz, o conteúdo de minha intenção (que não é em si nem uma intenção, nem intrinsecamente o conteúdo de uma intenção). não se segue que proceder de ‘eu farei X e Y’ para ‘eu farei X’ tenha um ponto como um elemento de inferência prática. Sem dúvida, ter um ponto prático vem em graus. Se fazer X é algo

18* Ver Alfred F. MacKay, 'Inferential Validity and Imperative Inference Regras. Analysis 29 (1969), 145-56.

127

que é possível para mim fazer para fazer X e Y, então posso avançar inteligivelmente, para fazer X e Y, de ‘eu farei X e Y’ para ‘eu farei X’; no entanto, uma questão de conveniência pode permanecer. Minha intenção de fazer X tornará mais provável que eu realmente faça X e Y? E se fazer X sem fazer Y for uma péssima ideia (muito pior do que fazer Y sem fazer X), e fazer X tornará menos certo que eu faço Y? (Suponha que, embora eu deva ser capaz de fazer Y também, fazer X consumirá a maior parte do meu tempo e energia.) Nesse caso, fazer X é necessário para fazer X e Y parece ser imediatamente o conteúdo de um pensamento ocioso, ou o pai de uma intenção precipitada. Posso avançar com mais segurança para uma intenção específica de fazer X depois de ter certeza de fazer Y; pois, dadas as probabilidades neste caso, não seria sensato para mim perseguir meu propósito de fazer X e Y procedendo imediatamente, não à toa, com a intenção de fazer X.

Agora considere o raciocínio como um meio suficiente. Uma objeção a ela pode, penso eu, ser desarmada; outra observação mostra que dificilmente é uma inferência lógica. Deve-se admitir que fazer Y pode ser um meio suficiente para fazer X, que é racional, e ainda assim ser inaceitável ou irracional. Isso pode ser porque fazer Y é proibido (como quando fazer X é adquirir £ 50 em dinheiro e fazer Y é roubar o caixa) ou porque é excessivo (suponha que fazer X é o mesmo e fazer Y está retirando £ 500 de sua conta bancária). Em resposta, Kenny propõe que restrinjamos os meios estendendo ‘o objetivo-fiat a partir do qual o raciocínio prático começa’. ela mesma satisfatória, pela adição de outras premissas): “A noção de uma premissa que é completa o suficiente para prevenir a revogação enquanto específica o suficiente para implicar uma conclusão prática é certamente quimérica.”””

19* No entanto, a inferência pode ser ao mesmo tempo não ociosa e inócua se servir para iniciar a deliberação sobre como fazer X - se necessário - que não será efetivada até que tenha certeza de que o agente fará Y. Outro O exemplo tem uma estrutura diferente que não convida a essa qualificação. Suponha que eu decida: 'Irei para Paris de trem'. Isso implica 'eu irei para Paris'; mas quão aceitável como um raciocínio prático é 'eu irei para Paris de trem; então, eu irei para Paris'? Suponha que eu só possa ir para Paris de trem ou avião então isso e 'Eu irei para Paris', juntos implicam 'Eu irei para Paris de trem ou avião'. Assim, temos esta sequência inferencial: "Irei a Paris de trem; portanto, irei a Paris; portanto, irei a Paris de trem ou avião." Mas irei para Paris de trem; portanto, irei para Paris de trem ou avião' só com grande engenhosidade poderia ser apresentado como um elemento de inferência prática. 20* Will, Freedom and Power, 91. "Ibid., 94.

128

A deliberação requer um alvo inicial a atingir, o que significa um alvo conscientemente definido ou definível; mas uma meta que visasse abranger todas as considerações relevantes excederia a imaginação e frustraria o entendimento. Sarah Broadie afirma que a deliberação é em parte cálculo (cf. Aristóteles, NE 6.2.1139a12-13) e, portanto, exige um objetivo presente à consciência. Ela oferece uma boa analogia: ‘Pode ser sensato reconhecer que nosso alvo identificado não é mais do que a ponta de algum iceberg, mas isso não significa que todo o iceberg seja nosso alvo, ou que possamos nos aproximar de um todo submerso de outra forma que não definindo nossas vistas sobre o que podemos ver dele.'”2

No entanto, há uma saída melhor, que não aborda todas as fontes de derrotabilidade, mas pode bloquear inferências ao inaceitável. Na deliberação prática, o fim inicial é suplementado pelo que Müller chamou de “quase-fins” ou “fins limitantes”: são considerações de fundo ou permanentes, não necessariamente morais, que não estabelecem a deliberação em si, mas dizem ou contra certas formas de comportamento, e assim, com rigor variável, restringem ou influenciam a escolha dos meios.” Considerações pertinentes incluem estas: cada quase-fim é muito geral, deixando muitas opções em aberto, para formar o alvo de um pedaço de deliberação sobre o que fazer; as decisões são tomadas tendo como pano de fundo um conjunto indefinido de quase-fins (que constituem grande parte do caráter de um homem); os fins são adaptados aos quase-fins, não os quase-fins aos fins (a menos que durante um período de tempo); um fim pode ser adotado intencionalmente, enquanto os quase-fins surgem espontaneamente. A ação muitas vezes seria impossível se alguém não pudesse selecionar um fim para a ocasião; -fim e desconsidere o resto. Assim, o Existem várias maneiras possíveis de adquirir £ 50 que não são consideradas porque são obviamente impróprias ou desproporcionais. Assim, uma inferência inaceitável de ‘eu farei X’ para ‘eu farei Y’ pode ser excluída estendendo o fundo implícito, mas sem expandir o ponto de partida explícito.”

22* Ética em Aristóteles (Nova York: Oxford University Press, 1991), 236. 23* Para 'quasi-Ziele', ver Müller, 'Der dreifache Ziel-Bezug praktischen Denkens', 164; para 'einschränkende Ziele', veja seu 'Wie notwendig ist das Gute? Zur Struktur des sittlichen Urteils', em L. Honnefelder (ed.), Sittliche Lebensform und praktische Vernunft (Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1992), 27-57; 44. Para quase-fins que são negativos e rigorosos, pode-se aplicar o termo 'restrição lateral'; ver Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (Oxford: Basil Blackwell, 1974), 28-35. 24* Verbalmente, o agente pode simplesmente acrescentar ao seu julgamento que fazer Y é suficiente para fazer X a cláusula de proteção 'E não há nada que exclui o meu fazer Y."

129

Portanto, o raciocínio prático para um meio suficiente pode ser geralmente defensável, para um meio necessário frequentemente defensável. No entanto, apesar do título que compartilham, é preciso enfatizar que as ‘lógicas’ da satisfação e da satisfatoriedade carregam aspirações bastante diferentes.

A lógica da satisfação espera identificar com o que o locutor está se comprometendo; e isso se identifica com o que ele não pode rejeitar sem se contradizer. A lógica da satisfatoriedade importa uma noção mais fraca de raciocínio bem-sucedido. Esse raciocínio é anulável, pois a adição de premissas pode cancelar uma implicação anterior; e espera identificar conclusões que o falante não tem boas razões para rejeitar, mas não conclusões que ele não pode rejeitar consistentemente.*25 Para o bem ou para o mal, a lógica da satisfação é mais lógica do que a da satisfatoriedade.

Minha conclusão até agora é esta: a inferência de um fim para um meio que é necessário mas não suficiente, pode ser lógica, mas não prática, enquanto a inferência de um fim para um meio que é suficiente mas não necessário, pode ser prática, mas não é lógica.

III

Passo agora ao raciocínio prático que compartilha a forma de B1 (quando sua conclusão expressa uma intenção):

– Todo homem deve andar.

– Eu sou homem.

– Então, devo caminhar.

Aqui Kenny faz uma concessão a Hare que os traz brevemente juntos, mas os une em confundir uma distinção.

Hare e Kenny desejam ou estão dispostos a subsumir a deliberação de uma regra sob a deliberação sobre as condições necessárias. Embora geralmente privilegie o raciocínio prático para condições suficientes, Kenny concede um papel ao raciocínio prático para condições necessárias no caso das seguintes regras:

‘Nós raciocinamos para condições necessárias em contextos práticos, por exemplo, quando estamos procurando obedecer a uma proibição negativa .*26

Hare havia adaptado um exemplo de Aristóteles (DMA 7.701a13);

“Dado que eu sou um homem, minha marcha é uma condição necessária para cumprir a exigência de que todos os homens devem marchar. Não é uma condição suficiente, porque minha marcha não cumprirá esse requisito, a menos que todo mundo o faça.*27

25* A questão é feita por Hare (com reconhecimento a R. F Stalley); 'Inferências Práticas', 65-6. 26* Vontade, Liberdade e Poder, 89. 27* Practical Inferences", 60-61. Estritamente, no entanto, não há circunstâncias posturas nas quais posso contar como cumprindo o requisito.

130

Assim, qualquer ato único de cumprimento torna-se uma condição necessária, mas não suficiente, do cumprimento universal. Um único ato raramente pode contar como um meio para isso; ainda assim, sem subsumir o raciocínio de caso de regra dentro do raciocínio de meio-fim, a proposta os assimila até certo ponto.

No entanto, há razão para negar que o requisito (a) ‘Nenhum homem jamais deve mentir’ seja equivalente ao desiderato (b) ‘Que seja o caso que nenhum homem jamais conte uma mentira’. Isso não é essencialmente uma questão de rigor: algumas regras (por exemplo, de etiqueta) são prontamente substituíveis e alguns desideratos são imperativos.

A distinção é mais esta: em qualquer ocasião em que me abstenho de mentir, estou cumprindo uma condição necessária da satisfação de (b), mas observando (a). Pode ser que a satisfação de (b) precise ser tudo ou nada; mas (a) não proscreve a mentira em prol da satisfação de (b); nem permite, o que (b) deixa em aberto, que, em alguns apuros, a própria pessoa possa contar uma mentira como forma de reduzir a incidência de mentir para si ou para outros. Assim, é consistente acrescentar a (b), mas raramente a (a), o desiderato adicional (c) ‘Mas que também seja o caso que ninguém se abstenha de mentir a menos que todos o façam’. Pois (c) complementa (b), mas entra em conflito com (a) em todos os mundos em que nem todos cumprem (a).

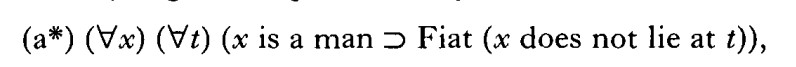

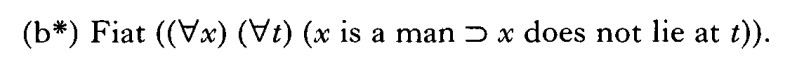

Como a distinção pode ser registrada na linguagem dos decretos? Talvez por uma diferença de escopo. Assim (a), ‘Nenhum homem deve jamais dizer uma mentira’, pode ser representado por

onde a colocação de ‘Decreto’ espelha a colocação de ‘é para’ em (a) dentro de seu predicado gramatical , mas (b), ‘Que seja o caso que nenhum homem jamais diga uma mentira’, por

No entanto, isso não seria bem-vindo por Kenny, que deseja manter todos os trópicos ou sinais de humor, incluindo ‘Decreto’, fora do radical frástico ou da frase.” Ele escreve: “A principal razão positiva para manter os trópicos fora dos frásticos é a ganho enorme em simplicidade. Mas podemos nos perguntar se é inteligível quantificar um sinal de humor.

Uma maneira mais segura de marcar uma diferença é fazer distinções de escopo com relação aos modais ‘deve’ (must) e ‘deveria’ (ought). Geach insistiu que ‘dever’ é um operador que se liga a predicados, e não a proposições.”

28* Vontade, Liberdade e Poder, 74-9.

29* Ibid., 78.

30* O que aconteceu com a lógica deôntica?’, em Geach (ed.), Logic and Ética (Dordrecht: Kluwer, 1991), 33-48.

131

A distinção pode não se aplicar a teorias ‘deve’ (ought’s) transmitindo uma probabilidade factual, como ‘Deveria parar de chover logo’; mas Geach parece certo sobre ‘deveria’ aplicar considerações normativas práticas, mesmo quando o assunto do ‘deveria’ é implícito ou indeterminado.”

Em contraste, parece que os ‘devem’ práticos podem se vincular tanto a predicados quanto a proposições. Assim, ‘Ele deve fazer X’ pode ser equivalente a (i) ‘É necessário que ele faça X’, ou a (ii) ‘É necessário que ele faça X’ (que é inequivocamente capturado por ‘Ele precisa fazer X’). (i) consegue responder à pergunta ‘Quem deve fazer X?’, (ii) à pergunta ‘Quem precisa fazer X?’ (ii) apresenta a necessidade como aquela sob a qual ele está, enquanto (i) deixa para o contexto determinar em quem recai a necessidade (que nem sempre será sobre ele). Assim, embora sair com seja uma relação simétrica, ainda assim, se Jack prometeu sair com Jill, então, a esse respeito, é necessário que ele saia com ela, mas não que ela saia com ele. ‘É Jack quem deve sair com Jill’ pode enfatizar que é Jack quem deve sair com Jill (e não John, digamos), ou que a obrigação não é recíproca. Assim, podemos parafrasear (a) e (b) acima da seguinte forma: ‘Nenhum homem jamais deve mentir’ pode ser traduzido inequivocamente por ‘Nenhum homem jamais deve mentir’, enquanto o bastante artificial ‘Que seja o caso de que nenhum homem jamais conta uma mentira’ pode ser traduzido por ‘Nenhum homem deve jamais contar uma mentira’ em uma leitura – não a mais natural – dessa frase.

Que não há inferência lógica de ‘Nenhum homem jamais deve contar uma mentira’ para ‘Eu não vou contar uma mentira agora’ é evidente a partir de outra diferença geral entre ‘deveria’ e ‘deve’. No contexto da seleção de meios para fins, ‘deve’ sempre exclui alternativas, enquanto ‘deveria’ muitas vezes permite alternativas, embora indique que, se houver, elas são contra-indicadas. Assim, se devo fazer Y para fazer X, fazer Y é necessário para fazer X; se houver maneiras de fazer X sem fazer Y, elas serão excluídas. Se devo fazer Y para fazer X, então pode haver maneiras alternativas de fazer X; porém, se houver, são contra-indicados. No contexto de um raciocínio relativo a um fim, devo fazer Y se isso for necessário para meu fim, mesmo que apenas à luz de meus quase-fins; Devo fazer Y se, dados meus quase-fins, não puder de outra forma alcançá-lo de maneira apropriada ou condizente com meu papel e situação. Isso mostra que nenhum julgamento de “dever” é o tipo de coisa a ser satisfeita ou cumprida. Dentro da dicotomia de ‘Est’ e ‘Fiat’, ‘deveria’ cair dentro de ‘Est’. Isso é menos claro de ‘deve’,

31* Uma exceção degenerada é ‘Isso nunca deveria ter acontecido’ (vagamente derivado de ‘Isso nunca deveria ter acontecido’). Ainda assim, não detecto nenhuma ambigüidade de escopo dentro de ‘Devemos fazer X.’ Quando falo de “deveria” ou “deveria” prático ou teórico, não quero dizer que os próprios termos são ambíguos.

132

daí a tentação de distinguir o ‘deve’ prático do teórico, supondo que o primeiro se liga a imperativos, enquanto o último a indicativos. No entanto, diz contra isso que ‘Se nenhum homem jamais deve mentir’ é permissível como ‘Se nenhum homem jamais mentir…’ não é. E as necessidades práticas só podem surgir do fato de estarem em vigor (ou de outra forma operativas) de regras ou requisitos, seja lá o que for, e não (o que seria um absurdo sintático) de quaisquer imperativos em si. Em termos gerais, um julgamento ‘Devo fazer X’ indica que há coisas boas, um julgamento ‘Devo fazer X’ indica que há fundamentos convincentes para fazer X. Portanto, o último expressa mais frequentemente uma intenção.

IV

Pode haver uma lógica ou imperativos, ou de decretos? Se não, a estratégia logicista foi de qualquer maneira construída na areia. Vou me concentrar amplamente nos imperativos (que são os únicos decretos incontestáveis que se mantêm em relações claras de consistência e inconsistência); parte do que direi deve ser adaptável a decretos em geral.

Primeiro, algumas observações intuitivas, principalmente sobre diretivas. Há uma dificuldade especial (como David Wiggins me colocou) sobre quem deve realizar uma inferência imperativa. Tomar comandos no sentido específico (diretivas que carregam autoridade institucional). A inferência deve ser realizada pelo falante que inicialmente emite o imperativo? Isso é problemático. Se eu ordeno que você faça X dizendo ‘Faça X’, pretendo (ou – para cobrir casos desviantes – pretendo pretender) tentar fazer você fazer X com essa mesma expressão. Mas se primeiro infiro explicitamente ‘Faça X’ de (digamos) ‘Faça X e Y’, torna-se insolúvel se não é dizendo ‘Faça X e Y’ que pretendo tentar fazer você fazer X .” Portanto, é o destinatário que precisa fazer a inferência? Algumas inferências ele pode muito bem precisar fazer, mas não a partir de uma reiteração do comando, que ele não tem autoridade para impor a si mesmo. (Se ele tivesse a autoridade para comandar a si mesmo, ele também teria autoridade para desobedecer a si mesmo.) Comandos são apenas uma espécie de diretriz, observou Aurel Kolnai a estranheza de acompanhar um comando por uma justificativa para ele. É como se o comandante dissesse: ‘Por essas razões, você faria bem em decidir e seguir tal e tal curso de ação;

32* O mesmo ponto surge ao dizer isso. Posso dizer a você que p, ou que é o caso que p porque q. Mas dentro do contexto ‘q; então p’, não posso estar dizendo a você que q e que p. Se eu disser a você que p dizendo ‘P’, pretendo normalmente fazer você acreditar que p apenas dizendo ‘p’; isso não se sustenta se eu apresentar p como uma inferência de ‘g; portanto, p.”

133

mas de qualquer maneira você tem que fazê-lo.” Por outro lado, não há nada de estranho em emitir a instrução ‘Não ande sobre o gelo – é fino.’ E os pedidos e conselhos são comumente acompanhados de justificativas (de fato, aconselhar alguém a fazer algo está intimamente relacionado a dizer-lhe que ele deve, ou tem motivos para fazê-lo). ou fundamento, constituído por algum fato, com o fornecimento de uma premissa”. Se eu solicitar ou aconselhar você a fazer Y, também posso solicitar ou aconselhá-lo a fazer Y por algum motivo. Mas um conselho, digamos, para fazer Y não é felizmente fundamentado em um conselho anterior para fazer X, mesmo que fazer Y seja um meio para fazer X. O que é necessário é uma razão para fazer X, que então ser também uma razão para fazer Y. Se eu disser para você fazer Y, e, quando solicitado por uma justificativa, disser para você fazer X, para o qual fazer Y é um meio, e, quando solicitado por uma justificativa para isso, dizer a W, para o qual fazer X é um meio, posso continuar indefinidamente sem lhe dar uma única razão para fazer Y

Também é plausível que premissas lógicas devam significar fatos enunciados. Suponha que eu infira logicamente, ‘p; então, q.’ Aqui ‘assim’ marca que q segue, dado p, e ‘dado p’ significa ‘dado que p’, onde p deve ser uma proposição, verdadeira ou falsa. Isso também é discutível a partir da relação, que certamente é próxima, entre a inferência ‘p; então q’, e o hipotético ‘Se p, q.’ Seria surpreendente se um imperativo ou outro Fiat, que não é uma proposição, pudesse ocorrer entre as premissas de uma inferência lógica, embora não no antecedente de uma condicional.

Agora, para um argumento mais prolongado. O que pode fundamentar intuitivamente a noção de inferência imperativa? Não basta notar que certamente temos o conceito de dizer implicitamente a alguém para fazer algo; pois isso se aplica igualmente, por exemplo, à pergunta de Henrique II ‘Quem vai me livrar deste padre turbulento?’, que apenas insinuou um imperativo. fazer algo por implicação. De acordo com a anedota de Trinity, Housman poderia muito bem ter dito a Hardy: ‘Escreva outro romance, mas não escreva outro Jude.’ Se tivesse, ele não estaria dizendo a ele, por implicação, para escrever um novo romance diferente de Jude? Mas a noção de ‘contar por implicação’ precisa de mais escrutínio. há

33* A justificação dos comandos, British Journal of Educational Studies 16 (1968), 258-70; 260. Devo a referência a Wiggins. “Insistir que uma razão ou fundamento deve ser um fato não é resolver a questão interessante, que é o que torna um certo fato uma razão ou fundamento, para um ou qualquer agente, para que ele ou ela aja de certa maneira.

34* Devo pontos e exemplos a Wiggins.

134

maneiras alternativas de lhe dar precisão, e nenhuma delas é suficientemente privilegiada para subscrever uma lógica.

Uma concepção disso é esta:

(1) Eu digo a você para fazer X por implicação ao dizer o que eu digo se você estará me desobedecendo se você não fizer X.

Outra concepção é mais restrita:

(2) Eu digo para você fazer X por implicação ao dizer o que eu digo se você estará me desobedecendo, se não fizer X, em não fazer X.

(2) pode suportar uma inferência de (a) ‘Faça X e Y’ para (b) ‘Faça X’ (quando tanto fazer X quanto fazer Y são propriamente comandáveis). Pois, se eu disser (a), você desobedece ao não fazer X, se você não fizer X, já que fazer X faz parte de fazer X e Y. (1) pode adicionalmente apoiar uma inferência para (b) de (c ) ‘Faça X se você fizer Y’ e (d) ‘Faça Y.’ Pois, se eu proferir (c) e (d), você estará fadado a me desobedecer se não fizer X, embora isso possa ser por não fazer X, supondo que você faça Y, ou por não fazer Y (o que é desobedecer a uma premissa, e não a uma conclusão). Indiscutivelmente (1) é muito grosseiro. Pois se (c) e (d) juntos realmente implicam (b), então certamente não fazer X seria desobedecê-los diretamente ao não fazer X – o que não é, pois, se eu não fizer Y, é em não fazendo Y que sou desobediente.

Há outra objeção a inferir (b) de (c) e (d) em acordo com (1). Defina as possibilidades inferenciais da seguinte forma:

(A) Faça X se você fizer Y.

(B) Você vai fazer Y.

(B*) Faça Y

(C) Então, faça X.

Devemos supor que é adicionando (B), ou (B), que produz (C) de (A)? Inferências indicativas paralelas (e nosso B2 inicial) certamente sugerem que é (B). Expressar (B) pode muito bem excluir a afirmação da negação de (B), viz. ‘Você não vai fazer Y’, uma vez que enunciados imperativos, se pelo menos pretendem ser tentativas de causar submissão, pressupõem que a submissão é aberta; ainda assim, eles não precisam implicar que o cumprimento seguirá. Portanto, se considerarmos um caso em que o destinatário pode falhar ou se recusar a fazer Y, e (A) disse a ele para fazer X se ele fizer Y, mas talvez não de outra forma (é consistente adicionar ‘E faça X somente se você fizer Y’), é implausível supor que adicionar (B) a

36* Observe que falar de desobediência implica – o que precisa ser entendido – que cabe a você fazer X ou não. Dizer a alguém para morrer nobremente não é dizer a ele para morrer por implicação.

135

(A) compromete o falante por implicação com (C). Considere um exemplo: suponha que eu o aconselhe a tirar férias no exterior e a emitir cheques de viagem se, mas apenas se, for fazê-lo; já o aconselhei implicitamente a sacar cheques de viagem?

E ainda há mais incerteza dentro de (2) em si. Se você me perguntar, depois de eu ter dito ‘Faça X e Y’, ‘Devo fazer X?’, a resposta não pode ser ‘Não’ – embora possa ser ‘Sim e Y’. Posso não pretender que um ‘Faça X’ implícito faça com que você faça X independentemente da outra oração. Se eu disser ‘p e q’, eu o autorizo a ir embora com uma crença incondicional de que p – não pode haver nada de errado em você fazer isso, embora eu prefira que você também acredite que q. Se eu disser para você fazer X e Y, não o autorizo a ir embora com a intenção de fazer X, especialmente se, a menos que você faça questão de fazer Y, é mais provável que você faça, se (ou mesmo se) fizer X, não fazer Y do que fazer Y.” Pode haver uma regra de fundo, ‘Não faça X sem fazer Y’; de fato, se houver uma, dizer para você fazer X e Y pode muito bem ser uma alusão a Se tentarmos identificar os enunciados que dão a você (como estou colocando) o direito de ir embora com uma simples intenção de fazer X, a resposta só pode ser ‘Faça X’ em si, ou qualquer comando logicamente equivalente a ele … E então não há nenhuma narrativa significativa por implicação.

Considere dois exemplos de instrução conjuntiva: ‘Dilige et quod vis fac’ (‘Ame e faça o que quiser’) e ‘Acenda o pavio e recue três passos. fácil de se demorar por um fogo de artifício aceso, quaisquer inferências para ‘Quod vis fac’ e ‘Acenda o pavio’ são – o que devo dizer? de cumprir ambos, não é permitido pela instrução, nem louvável como cumprimento parcial. (Não é atenuante dizer: ‘Bem, eu acendi o pavio.’) Agora, isso pode levar a uma resposta: ‘Considere a sentença, “O mordomo tomou posse de alguns dos pertences da princesa com a permissão da rainha”; isso certamente implica “O mordomo tomou posse de alguns dos pertences da princesa” – e, no entanto, é melhor que a polícia não acredite nisso sem acreditar também naquilo.” (Tenho certeza de que Hare teria respondido assim.) No entanto, é plausível

37* Michael Martin coloca o ponto para mim da seguinte forma: ‘Assuma que a assertibilidade dos imperativos está ligada à desejabilidade do que é solicitado; então é fácil estabelecer uma circunstância em que “X e Y” é altamente desejável, mas “X” não é, porque “X e não-Y” é muito indesejável, e é um resultado muito mais provável entre as situações X do que “X e Y”,” “Devo o primeiro deles a Wiggins (Augustine, In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus, 7.8), a segunda a Bob Hale.

136

faz a diferença que os imperativos tenham uma função prática que é essencial ao gênero, ainda que não invariável dentro de suas instâncias: a de dizer às pessoas para fazer coisas como forma de conseguir ou induzir ou levar a fazê-las (o último ainda segurando conselho).” Eu posso acrescentar “Pegar ou largar’ depois de dizer a você que p, mas não depois de dizer para você fazer X. Portanto, extrair ‘Faça X’ de ‘Faça X e Y’ é inerentemente perigoso de uma forma que extrair p de ‘p & q’ não é. A segunda parece muito mais uma inferência incontestável do que a primeira.

O logicista pode responder distinguindo, por sua vez, entre lógica e pragmática: assim como – eu admiti – (i) ‘Eu farei X e Y’ acarreta (ii) ‘Eu farei X’ (se ambos forem lidos constativamente ), embora prosseguir para (ii) depois de (i) possa ser desaconselhável (ou pior) como uma inferência prática, então – ele pode insistir – (iii) ‘Faça X e Y’ pode acarretar (iv) ‘Faça X’ , embora prosseguir para (iv) depois de (iii) possa ser na prática desaconselhável (ou pior). O problema é que a pragmática dos imperativos faz parte de sua essência. Mesmo que eu possa inferir (ii) de (i) sem com isso formar qualquer nova intenção, não posso avançar para um enunciado sério de ‘Faça X’ sem, com isso, dizer a um destinatário para fazer X.

Concluo que a noção de ‘dizer’ a alguém para fazer algo ‘por implicação’ é muito indeterminada para definir regras de lógica imperativa. O que temos em vez disso? Certamente qualquer número de modos informais de inferência. Se você me disser para fazer algo, pode haver sentido em meu raciocínio sobre como devo evitar qualquer falha no cumprimento ou alguma falha em particular. Os imperativos de fato têm um conteúdo (ser instruído a fazer algo é ser instruído a fazer algo) e, portanto, convidam não apenas a um reflexo de obediência, mas à reflexão sobre como obedecer. Mas o ponto de partida será algo como: ‘Me disseram para fazer isso e aquilo, e não o próprio imperativo.

39* Assim, Anscombe, Intenção, 3: Um imperativo será uma descrição de alguma ação futura, endereçada ao agente em potencial e lançada em uma forma cujo objetivo na linguagem é fazer com que a pessoa faça o que é descrito. Eu digo que isso é seu ponto na linguagem, em vez de ser o propósito do falante, em parte porque o falante pode, é claro, dar uma ordem com algum propósito bem diferente de que ela deva ser executada (por exemplo, para que não seja executada).’ Dessa forma, um dispositivo convencional como o modo imperativo tem uma função análoga àquela atribuída aos seres vivos por “categorias aristotélicas” não quantificáveis, como “Coelhos são herbívoros”, o que é verdade para o coelho, mas talvez não para todos os coelhos. ; Philippa Foot, Natural Goodness (Oxford: Clarendon Press, 2001), 27-9, usa a frase e o exemplo de Michael Thompson.

137

V

Se nos recusarmos a arregimentar a inferência prática pela lógica da satisfação e da satisfatoriedade, e de fato rejeitarmos a própria ideia de uma lógica de imperativos e decretos, seremos levados totalmente de volta, sem a ilusão de andaimes lógicos, à teleologia de pensamento prático.

Vamos reconsiderar os paradoxos.

Hare, ao defender uma lógica de satisfação, viu-se defendendo uma inferência de ‘eu farei X’ para ‘eu farei X ou Y’ com base no fato de que fazer X ou Y é de fato uma condição logicamente necessária para fazer X, enquanto Kenny, ao apresentar uma lógica de satisfação, encontrou-se defendendo uma inferência de ‘eu farei X’ para ‘eu farei X e Y’ com base no fato de que fazer X e Y é de fato uma condição logicamente suficiente para fazer X.

Podemos buscar um fundamento para recusar aceitar como prática qualquer uma das seguintes inferências: de ‘eu farei X’ para ‘eu farei X ou Y’, de ‘eu farei X’ para ‘eu farei X e Y, e de ‘eu farei ficar bêbado’ para ‘vou ficar de ressaca’. Felizmente, o insight de que precisamos não é aquele que temos de alcançar por nós mesmos, pois já está presente no artigo de Anscombe ‘Practical Inference’. Devemos ter em mente que a inferência prática de ‘Eu farei X’ é regida pela pergunta ‘Como devo fazer X?’ A mesma objeção então se aplica a todas as três inferências: ter uma ressaca não é um meio de ficar bêbado, assim como – certamente na maioria dos casos – nem fazer X ou Y, nem fazer X e Y, é um meio de fazer X.

Sem dúvida, há exceções, mas elas confirmam a regra. Como escreve Anscombe, ‘Efetuar duas coisas pode de fato muitas vezes ser uma maneira de efetuar uma delas; mas a admissão de conjunções arbitrárias é uma daquelas exigências forçadas e vazias de uma visão que mostra que há algo de errado com ela.

Ainda podemos acomodar casos de exagero. Anscombe dá um Exemplo notório de fazer muito para conseguir menos: “Os britânicos queriam destruir alguns soldados alemães em uma ilha holandesa na segunda guerra mundial e escolheram fazer isso bombardeando os diques e afogando todo mundo. (Os holandeses foram seus aliados.)”

40* Embora escrito muito antes, isso é impresso de maneira mais acessível em R. Hursthouse, G. Lawrence e W. Quinn (eds) Virtues and Reasons: Philippa Foot and Moral Theory (Oxford: Clarendon Press, 1995), 1-34; as páginas relevantes são 12-13 e 20-21.

41* Practical Inference”, 13. Kenny chegou a um acordo: “Seu ponto mostra que a lógica da satisfação diz respeito apenas às relações entre estados de coisas qua desejos-satisfações: a fim de ser aplicada à realização de estados de coisas – e assim para se tornar uma lógica genuinamente prática, em vez de uma lógica de realização de desejos que enlaça Midases e é útil apenas para fadas madrinhas – ela precisa ser complementada com uma lógica da descrição da ação’; Will, Freedom and Power, 84 n. 11.

138

Nesse caso, uma única ação, bombardear os diques, era uma forma de afogar todos na ilha e, portanto, afogar todos os alemães na ilha. Como ela acrescenta mais tarde, “O que está em questão aqui é algo fora da lógica que estamos considerando, ou seja, se existe “uma ação” que é uma forma de efetuar (p & q) e, portanto, uma forma de efetuar p”. uma ação pode ter o resultado pretendido que p, e o efeito colateral previsto que q.

Em algumas visões morais, essa diferença é mais do que hipotética: de acordo com a doutrina do duplo efeito, não se deve fazer o bem fazendo intencionalmente mal, mas pode causar o mal incidentalmente (desde que não seja desproporcional) ao fazer o bem. Se assim for, é melhor que essa distinção não seja manipulável ao escolher como pensar sobre uma ação; ainda assim, sua aplicação é complicada pelo fato que um fim que é genuinamente abraçado pode ainda ser opcional e ocasional.

O que não podemos permitir como peças de raciocínio prático são inferências de ‘eu farei X’ para ‘eu farei X ou Y’ ou para ‘eu farei X e Y, onde ‘ou Y’ adiciona um disjunto arbitrário e ‘e Y’ um conjunto arbitrário. As objeções a tais inferências são duas, uma indicada por Anscombe, uma por Müller. Onde ‘ou Y’ é um disjunto arbitrário e ‘e Y um conjunto arbitrário, ‘fazer X e/ou Y’ não denota nem um único ato, nem um par de atos, que constitua um meio para fazer X. Este é um ponto sobre Ação. E partir de ‘eu farei X’ para ‘eu farei X ou Y’ ou para ‘eu farei X e Y’ não pode aproximar o agente de fazer X; então a inferência não pode ser para fazer X. Este é um ponto sobre a teleologia da deliberação. Os dois pontos se conectam: a própria inferência prática está a serviço do fim para o qual procura selecionar um meio.

Uma maneira de colocar minha conclusão é em termos de uma variedade de ‘so’s. Instanciações do esquema ‘Eu farei X; então, eu farei Y’ pode estar transmitindo qualquer uma das seguintes relações: que meu fazer X acarreta meu fazer Y; que o fato de estar prestes a fazer X é uma razão para fazer Y; ou que minha intenção de fazer X torna mais ou menos inteligível minha formação de uma intenção de fazer Y.

A primeira relação não tem nada a ver especialmente com inferência prática. A segunda relação talvez seja o tema da ética, mas não é meu assunto aqui. A terceira relação é distinta de ambas. Assim, suponha que um agente raciocine: ‘Vou beber tinta; isso é tinta; então, eu vou beber isso.’ Isso não é uma inferência lógica (pois pode haver outras tintas saindo); nem dá uma razão para beber isso (que antes herda a irracionalidade de beber tinta). No entanto, a intenção inicial de beber tinta ainda prepara

42* Inferência Prática’, 13.

43* Ibid., 21.

139

o caminho para a intenção final de beber isso, que então não é brutalmente ininteligível. Em casos menos peculiares, o agente tem uma razão para fazer X que leva a fazer Y, e então a própria inferência tem mais sentido. De fato, dentro da inferência prática, a racionalidade é tipicamente transmitida de uma intenção para outra.

Assim, sequências de intenções podem ser avaliadas como fazendo sentido, ou tendo sentido, da mesma maneira informal que sequências de atos: da intenção de fazer X, deduzo uma intenção de fazer Y, assim como farei Y para fazer (ou ser fazendo) X. A inteligibilidade do raciocínio prático deriva da inteligibilidade da ação para um propósito, e não vice-versa; pode-se dizer que esse tipo de pensamento é um ensaio mental de ação intencional.” Existem maneiras sensatas e menos sensatas de proceder tanto no pensamento como na ação; e a avaliação deve atender às contingências do caso, e não aspirar a aplicar um critério especial lógica.”

44* Isso não deve surpreender: a ação intencional não é uma prerrogativa do homo sapiens.

45* Pela ajuda na revisão deste artigo substancialmente após a palestra, estou em dívida com Dorothy Edgington, Stephen Everson, Michael Martin, Anselm Müller, Tom Pink, Joseph Raz, Ian Rumfitt e David Wiggins.

140

Be the first to comment on "Tradução: A.W. Price: Sobre a chamada Lógica da Inferência Prática"